核心要点:

口 中国经济发展与转型,促进消费势在必行

中国经济发展举世瞩目,其成就可以归结于人口红利。改革开放以后,长期存在的大量未被充分利用的劳动力被组织调动起来,转而形成一股庞大的生产力,同时劳动力价格低廉制约消费,保证生产力可以充分转化为资本累积,加快经济增长。

中国传统观念“先生产、后生活”,“重投资、轻消费”根深蒂固。早先中国经济发展是以投资驱动的,其弊端逐渐显现,结果是造成生产过剩,而消费不足,经济循环不通畅。因应生产过剩,政策从“供给侧结构性改革”拓展至“需求侧改革”,“需求侧改革”又逐步明确落实为扩内需促消费,促进消费政策姗姗来迟。

口 劳动价值是保障分配合理的关键,也是促进消费的关键

分配作为生产与消费的中间环节成为症结所在。收入分配可以分为初次分配、二次分配(再分配),初次分配是根据各生产要素的市场价值进行分配,市场在初次分配过程中发挥决定性作用;二次分配依赖政策制定与行政效率,难以面面俱到,所以初次分配是最基础最重要的环节。

劳动价值是保障分配合理的关键,当前亟需稳定和提高劳动价值。劳动价值取决于劳资双方的力量对比,而这种力量对比是由劳动力市场供需决定的,稳定和提高劳动价值就是从劳动力市场供需两方面寻找抓手。

口 劳动需求取决于总需求:出口景气度关系着中国经济活力

总需求分为国内需求和国外需求。国内需求很大程度上受分配影响,系经济体的内生变量;国外需求则来自经济体外部,是个外生变量。早先由于国外需求旺盛,出口成为化解产能过剩的有效途径。

长期以来,出口景气度关系着中国经济活力,然而,出口终归是一个不受控变量。2008年经济危机后,贸易保护主义大行其道、愈演愈烈,国际形势日趋复杂,出口受阻,增速明显放缓,中国出口面临巨大挑战。

口 劳动需求还取决于生产方式:现代化生产方式节约人力

不同生产方式下的劳动需求相差巨大,资本累积与技术革新是生产方式转变的推动力。随着中国经济发展,生产方式已然发生根本性改变,劳动需求趋于减少。生产方式改变具体表现在:1、机器设备的密集使用在提高生产效率的同时替代人力劳动;2、信息技术革命极大地改变了大众生活,使得许多工作化繁为简。

口 劳动供给取决于劳动人口数量与劳动时长:劳动人口数量减少但是工作时间延长

中国劳动人口数量缩减已是大势所趋,劳动人口数量缩减为将来就业景气度上行,劳动价值提升奠定基础。然而,当前中国就业形势依然严峻。我们认为主要是由于国外需求不稳,以及快速的资本累积与激进的技术革新排挤劳动导致的。

劳动力市场失衡失序,落入廉价劳动陷阱。劳动力市场具有一定特殊性,即在特定情况下劳动报酬降低反而会使得工作时间增加,即价格降低供给增加,此时市场经济规律失效,一旦落入廉价劳动陷阱,市场调节机制失效。而供给增加会进一步压低价格,构成恶性循环。必须加以干预。

在整体就业不景气的背景下,工作时间延长反映劳动者被迫接受更恶劣的工作条件,而工作时间延长又会进一步削减岗位,使得就业压力加大。为求阻断这种恶性循环,维护劳动力市场健康,有必要通过劳动保护法律与社会风气整治减少工作时间,减少工作时间有利于释放岗位,缓解就业压力。

口 促进消费政策摸索前行

2025年3月16日中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,此次政策找准问题核心,多处表述打破常规:

①政策正面回应居民不消费的根本原因——收入低预期差,开篇就明确要求居民增收,其中工资性收入是以促进就业为抓手;

②政策强调服务消费,一改近些年“重商品、轻服务”的态度,服务业就业吸纳能力强,大力发展服务消费,不单是促进消费,更是促进就业,有利于居民增收构建良性循环;

③政策特别强调保障休息休假权益,表现出对于近年来加班文化盛行抑制消费的关注与喝止。

我们认为,此次《方案》是在促进消费道路上一次有益的摸索尝试,更深层次的是,《方案》反映出当局深刻关注到消费不振的根源是就业不景气,就业吸纳能力较强的服务业未得到充分发展,以及劳动力市场失街失序下“内卷式”竞争引发的恶果。未来我们也许可以对综合整治“内卷”,缩短劳动时长,加强劳动者权益保护等一系列政策保有期待。

口 投资建议

早先中国经济发展是以投资驱动的,其弊端逐渐显现,结果是造成生产过剩,而消费不足,经济循环不通畅,分配作为生产与消费的中间环节成为症结所在。劳动价值是保障分配合理的关键,也是促进消费的关键。劳动价值取决于劳资双方的力量对比,而这种力量对比是由劳动力市场供需决定的,本文就劳动需求与劳动供给进一步展开,分析中国劳动价值缺失的原因。

中国劳动人口数量缩减已是大势所趋,劳动人口数量缩减为将来就业景气度上行,劳动价值提升奠定基础。然而,当前中国就业形势依然严峻。我们认为主要是由于国外需求不稳,以及快速的资本累积与激进的技术革新排挤劳动导致的。在整体就业不景气的背景下,工作时间延长反映劳动者被迫接受更恶劣的工作条件,而工作时间延长又会进一步削减岗位,使得就业压力加大。为求阻断这种恶性循环,当务之急是加大劳动保护力度,促进就业。

当前中国经济发展正处于减速捉质,从投资驱动向消费驱动转型的关键时期。稳定和提高劳动价值有利于缩小贫富差距,实现共同富裕。同时也有利于扩大消费,稳固经济基础,促进平稳发展。

口 风险提示

中国经济发展模式转变会是个漫长而曲折的过程;贸易保护主义抬头。

1中国经济发展与转型

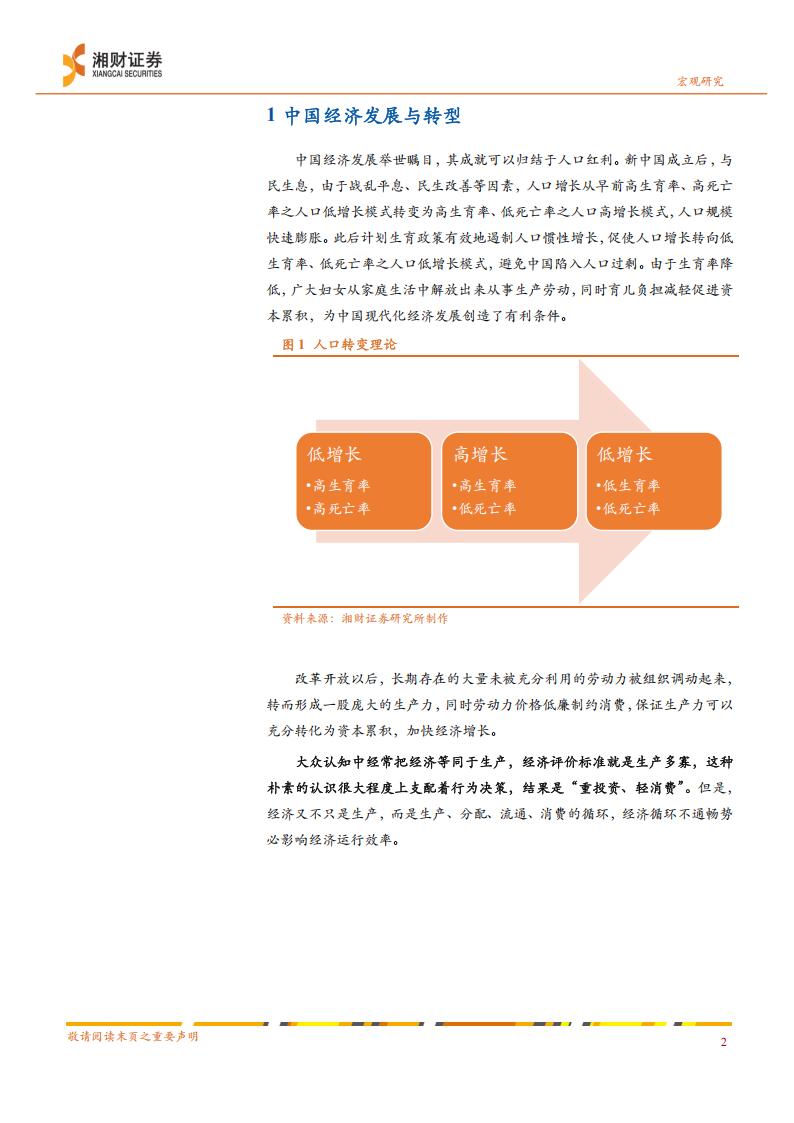

中国经济发展举世瞩目,其成就可以归结于人口红利。新中国成立后,与民生息,由于战乱平息、民生改善等因素,人口增长从早前高生育率、高死亡率之人口低增长模式转变为高生育率、低死亡率之人口高增长模式,人口规模快速膨胀。此后计划生育政策有效地遏制人口惯性增长,促使人口增长转向低生育率、低死亡率之人口低增长模式,避免中国陷入人口过剩。由于生育率降低,广大妇女从家庭生活中解放出来从事生产劳动,同时育儿负担减轻促进资本累积,为中国现代化经济发展创造了有利条件。改革开放以后,长期存在的大量未被充分利用的劳动力被组织调动起来,转而形成一股庞大的生产力,同时劳动力价格低廉制约消费,保证生产力可以充分转化为资本累积,加快经济增长

大众认知中经常把经济等同于生产,经济评价标准就是生产多寡,这种朴素的认识很大程度上支配着行为决策,结果是“重投资、轻消费”。但是,经济又不只是生产,而是生产、分配、流通、消费的循环,经济循环不通畅势必影响经济运行效率。

本文来自知之小站

报告已上传百度网盘群,限时15元即可入群及获得1年期更新

(如无法加入或其他事宜可联系zzxz_88@163.com)