2025年9月1日,国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家广播电视总局联合发布的《人工智能生成合成内容标识办法》(以下简称《标识办法》)正式实施,标志着我国正式就人工智能生成合成内容标识落实全链条、全主体的治理体系。同步实施的还有《网络安全技术人工智能生成合成内容标识方法GB45438-2025》(以下简称《标识方法》),对标识方式、应用场景、标识格式等细节作出统一指导,为产业提供了明确可行的“操作手册”。

同日,国内六大主流社交媒体平台同步公告,上线“AI生成”显式角标和隐式元数据标识功能,创作者发布时必须主动标注,平台将自动检测并补充标注,且严禁任何人删除、篡改或隐匿AI标识,违者将按社区规则和国家法规予以处置。

本文以《标识办法》划定的三大责任主体,即服务提供者、传播平台与用户为切入点,对照境外最新立法,简要梳理我国标识合规的要求。

一.标识

《标识办法》将标识分为显式标识(Explicit Labeling)和隐式标识(ImplicitLabeling)两类:

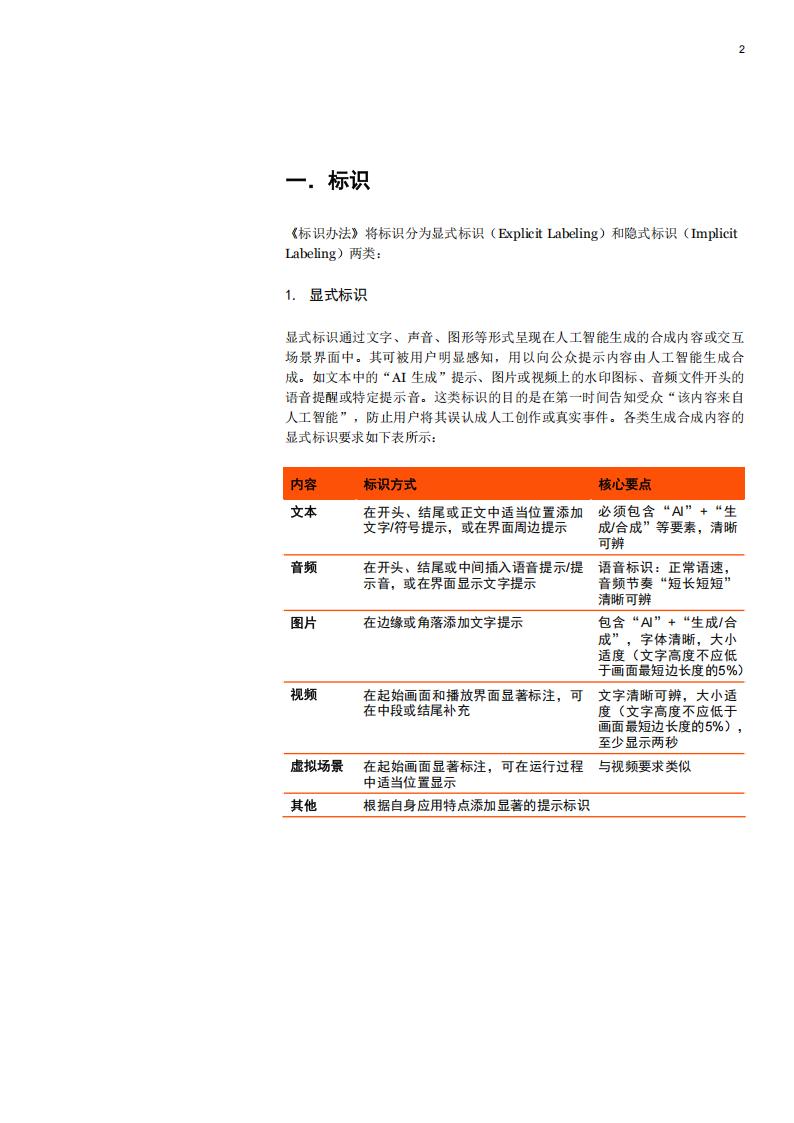

1.显式标识

显式标识通过文字、声音、图形等形式呈现在人工智能生成的合成内容或交互场景界面中。其可被用户明显感知,用以向公众提示内容由人工智能生成合成。如文本中的“AI生成”提示、图片或视频上的水印图标、音频文件开头的语音提醒或特定提示音。这类标识的目的是在第一时间告知受众“该内容来自人工智能”,防止用户将其误认成人工创作或真实事件。各类生成合成内容的显式标识要求如下表所示:

2.隐式标识

隐式标识是采取技术措施在人工智能生成合成内容文件数据中添加的,不易被用户明显感知到的标识。其核心功能是可追溯与防篡改。

文件元数据隐式标识方法包括五个要素:生成合成标签要素(内容的人工智能生成合成属性信息)、生成合成服务提供者要素(生成合成服务提供者的名称或编码)、内容制作编号要素(生成合成服务提供者对该内容的唯一编号)、内容传播服务提供者要素(内容传播服务提供者的名称或编码)以及内容传播编号要素(内容传播服务提供者对该内容的唯一编号)。文件元数据隐式标识格式具体参考《标识方法》附录E的规定,且在人工智能生成合成的内容文件中应参考《标识方法》附录F的范例仅保留一份文件元数据隐式标识。

二.服务提供者:标识与留痕

1.在“生成点”同步完成显式标识

根据《互联网信息服务深度合成管理规定》第十七条及《标识办法》第四条的要求,深度合成服务提供者在提供可能导致公众混淆或误认的服务时,应当在生成或编辑的信息内容的合理位置加注显著的提示标识。这一显式标识可以是文字、图形或语音提示,并且必须在下载、复制、导出环节随内容保留,防止在跨平台传播过程中“脱落”。

值得注意的是,《标识办法》第九条在兼顾用户实际需求的同时,提供了有限豁免:在用户明确提出申请,且服务提供者通过协议界定其标识义务和使用责任的前提下,可以提供不含显式标识的合成内容。但这种“去标”仅限于源头生成环节;一旦用户使用网络信息平台将合成内容公开传播,仍需依第十条规定主动声明并补充显式标识。

2.在文件元数据中添加隐式标识

与“显式标识”相辅相成,《标识办法》第五条强制要求服务提供者在生成合成内容的文件元数据中添加隐式标识。同时,鼓励引入数字水印等技术手段,提高在跨平台复制、截图、转码场景下的持久性和防篡改能力。

本文来自知之小站

报告已上传百度网盘群,限时15元即可入群及获得1年期更新

(如无法加入或其他事宜可联系zzxz_88@163.com)