冷板与浸没混合式液冷方案有望成为现阶段主流选择。1)随着A芯片功耗显著提升(如英伟达Rubin系列将推动单机柜功耗突破600KW),传统冷板液冷已难以满足散热需求。2)尽管浸没式液冷具备足够的散热能力,但其依赖大量冷却液,导致总体成本偏高,加之改造成本较高,规模应用、可靠性面临难题。3)相较纯浸没式方案,混合式液冷省去了高能耗的泵组、散热器、热交换器和冷凝器等复杂部件,不仅降低了系统功耗、减轻密封要求、节省空间,还进一步提高了可靠性。

冷却介质的选型是液冷系统设计的核心,直接影响冷却效率、可靠性、成本与维护复杂度。选型需在确保安全兼容与介电性能的前提下,优先考虑热特性优异且总拥有成本较低的介质,以适应不同冷却场景的实际需求。该决策并非由单一主体决定,而是芯片厂商、服务器制造商、终端用户、液冷方案提供商及介质生产商等多方共同参与、博弈与协作的结果。在当前单柜功耗迅速提升的背景下,混合式液冷展现出显著的性价比优势:尽管其整柜液冷模块成本高于单相冷板方案,但分摊至每千瓦功耗后的成本仍具备较强竞争力。

双相冷板介质选择方案存在分歧;全氟聚醚有望成为混合式液冷方案的最优介质。1)双相冷板冷却依赖介质在微通道内发生相变(液→气),通过潜热高效吸收芯片热量,蒸汽冷凝后回流循环,因此需严格控制介质沸点。R134a散热性能突出、成本最低,但其全球变暖潜能值高(GWP=1430):氢氟醚优势在于沸点可调、温控适配性高,国产化推进后有望提升性价比。2)混合液冷系统中,GPU等核心热源由冷板覆盖,连同其余部件浸没于绝缘液中。该类场景下,介质兼容性至关重要。全氟聚醚展现出独特优势:化学惰性出色,与金属、塑料及弹性体等均不发生反应,能够与数据中心各类精密电子设备良好兼容,避免对敏感部件的腐蚀或损坏,长期稳定性优异。其低表面张力特性可轻松浸润设备微小微隙,确保充分接触和高效传热,并在清洗后快速蒸发无残留。

投资建议:凭借其完备的氟精细化工体系,实现了对全氟聚醚、氢氟醚等中高端液冷介质的全方案覆盖,技术卡位优势显著的新宙邦、巨化股份:致力于打造覆盖”材料-部件-系统”的全产业链布局,并通过深度的战略合作来构建壁垒的东阳光:建议关注永和股份、华谊集团、涧禾材料。

风险提示:技术路线博弈风险;原材料价格波动风险;冷却液安全与环保风险;新技术迭代风险;市场空间测算偏差风险;研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。

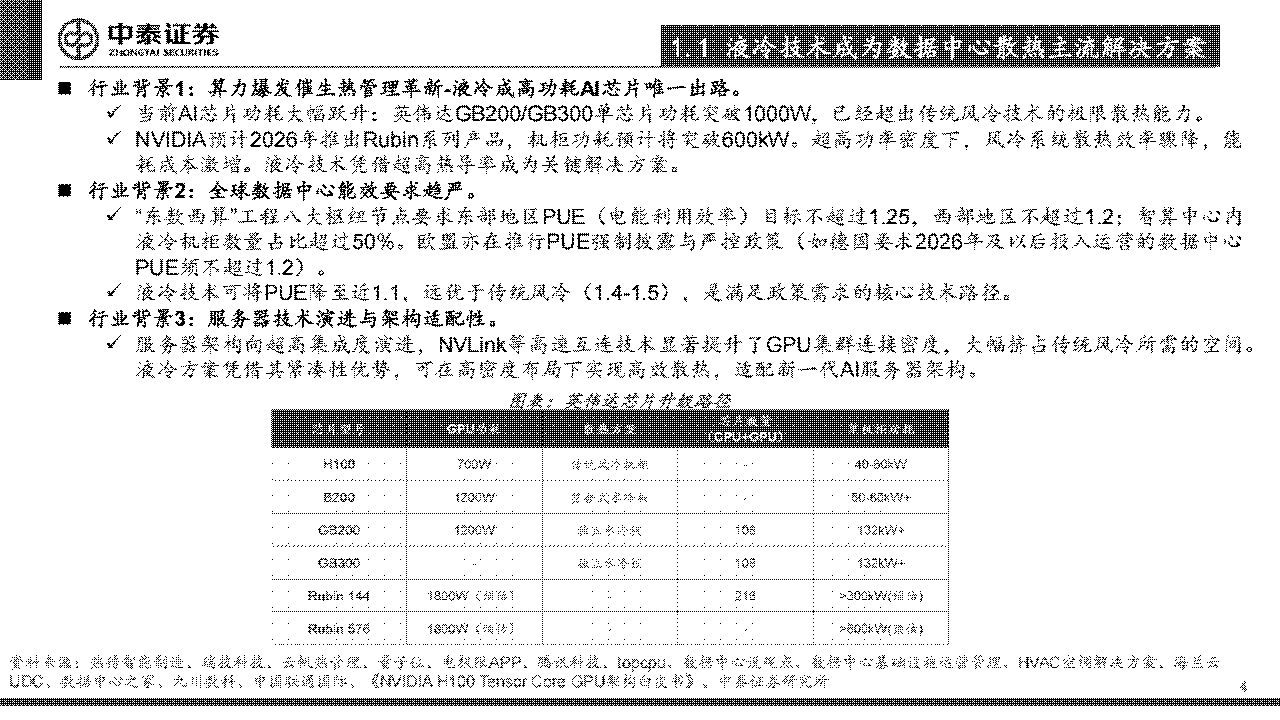

行业背景1:算力爆发催生热管理革新-液冷成高功耗AI芯片唯一出路。

√当前A芯片功耗大幅跃升:英伟达GB200/GB300单芯片功耗突破1000W,已经超出传统风冷技术的极限散热能力。

√NVIDIA预计2026年推出Rubin系列产品,机柜功耗预计将突破600KW。超高功率密度下,风冷系统散热效率骤降,能

耗成本激增。液冷技术凭借超高热导率成为关键解决方案。

行业背景2:全球数据中心能效要求趋严。

√“东数西算”工程八大枢纽节点要求东部地区PUE(电能利用效率)目标不超过1.25,西部地区不超过1.2:智算中心内

液冷机柜数量占比超过50%。欧盟亦在推行PUE强制披露与严控政策(如德国要求2026年及以后投入运营的数据中心PUE须不超过1.2)。

液冷技术可将PUE降至近1.1,远优于传统风冷(1.4-1.5),是满足政策需求的核心技术路径。行业背景3:服务器技术演进与架构适配性。

√服务器架构向超高集成度演进,NVLink等高速互连技术显著提升了GPU集群连接密度,大幅挤占传统风冷所需的空间。

液冷方案凭借其紧凑性优势,可在高密度布局下实现高效散热,适配新一代Al服务器架构。冷板式液冷:在液冷服务器市场占主导地位,根据IDC,2024H1国内市场份额超95%。

√冷板冷却是将金属冷板与IT设备芯片贴合,管道内部走冷却液直接带走芯片热量,其他部件(20%-30%)仍靠风冷。

优势在于改动较小,可兼容现有服务器设计,特别适用于存量数据中心升级。

√目前正经历单相冷板式向两相冷板式的技术演进:两相冷却具备散热效率高、高效温度均匀性等,特别适用于高功率密

度的设备散热需求。但系统复杂性和成本显著增加,同时对系统的设计和调试要求也很高。

本文来自知之小站

报告已上传百度网盘群,限时15元即可入群及获得1年期更新

(如无法加入或其他事宜可联系zzxz_88@163.com)