核心观点

义乌能崛起为“世界小商品之都”,与其文化底色、政策支持与产业选择的长期耦合脱不开干系。长期以来,义乌商贸文化传统塑造了灵活开放的市场氛围,同时政府在制度层面不断松绑与引导,提供稳定的成长空间,小商品赛道的低门槛与高适配性,使义乌逐步形成全球化的贸易。

义乌外贸的成长路径,是从顺势承接到主动突围,再到格局重塑的渐进过程。在此过程中,义乌外贸共经历了“两次腾飞”。(1)第一次是在入世红利驱动下,依托劳动密集型产品出口与欧美市场实现整体跃升。(2)

第二次则是在电商浪潮推动下,通过市场采购与跨境电商模式完成结构

性突破,出口市场由欧美转向新兴地区,商品结构日益多元化。(3)“第一次腾飞”依赖劳动密集型产品和欧美市场,更多是全国外贸扩张的缩影;“第二次腾飞”则依托市场采购与跨境电商,实现结构性突破和多元化发展。义乌经验表明,小商品也能凭借制度与渠道创新形成全球竞争力与外溢价值。

如今义乌外贸的主要推力,来自市场采购模式与跨境电商的“双轮驱动”。

(1)市场采购通过简化报关与税收优惠,解决了小微主体“单小、货杂”的出口难题,2024年占比已超过七成,成为规模化发展的制度抓手;

(2)跨境电商依托数字化和直达消费者的渠道,使出口从欧美扩展至东南亚、拉美、非洲等新兴市场,同时商品结构也从纺织服装延伸至饰品、小电器、玩具等多元品类。双轮并行不仅提升了义乌的全球竞争力,也强化了其在区域与全国外贸链条中的支撑和外溢作用。

在本轮“对等关税”背景下,义乌外贸展现出强劲韧性。外部冲击之下,义乌4月小商品价格指数塌陷后迅速修复,出口规模在5月也逆势增长。其中虽有“抢出口”效应的短期因素,同时不可忽视的是,义乌出口同比增速长期保持领先,“义乌>金华>浙江>中国”的“梯度增速格局”自本年初至今始终成立。

背后原因有4个方面:(1)结构分散,即产品品类多、单笔交易小、对美依赖低,单一市场风险可控。(2)产业稳固,即拥有完整成熟的产业链,从“来样加工”向“原创设计”转型模式较为成熟。(3)数字赋能,AI设计、跨境电商与智能物流降本增效,催生新型数字贸易业态。(4)政策托底,贸易战2.0开启后,义乌市出台《促进民营经济高质量发展十条措施》重点聚焦外贸领域,设立1亿元专项资金支持企业拓展海外市场。

未来义乌外贸的动力,将来自数字化与平台化的升级。数字平台让传统市场向线上迁移,沉淀数据并拓展B2C空间;规则与指数建设提升定价与标准话语权;海外仓和支付体系的完善,则加快交付效率与资金流转。三者合力,使义乌从商品集散地迈向全球供应链与数字贸易的枢纽。

风险提示:海外经济体政策不确定性,外部需求下滑

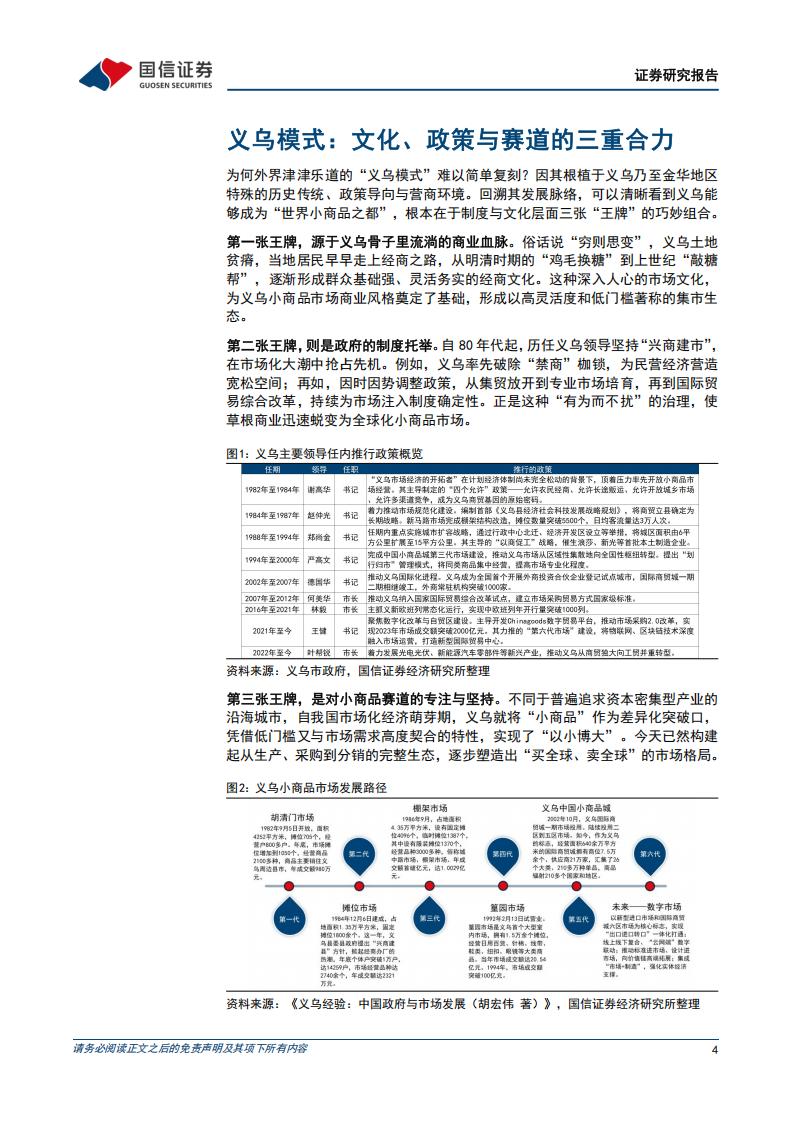

义乌模式:文化、政策与赛道的三重合力

为何外界津津乐道的“义乌模式”难以简单复刻?因其根植于义乌乃至金华地区特殊的历史传统、政策导向与营商环境。回溯其发展脉络,可以清晰看到义乌能够成为“世界小商品之都”,根本在于制度与文化层面三张“王牌”的巧妙组合。

第一张王牌,源于义乌骨子里流淌的商业血脉。俗话说“穷则思变”,义乌土地

贫瘠,当地居民早早走上经商之路,从明清时期的“鸡毛换糖”到上世纪“敲糖帮”,逐渐形成群众基础强、灵活务实的经商文化。这种深入人心的市场文化,为义乌小商品市场商业风格奠定了基础,形成以高灵活度和低门槛著称的集市生态。

第二张王牌,则是政府的制度托举。自80年代起,历任义乌领导坚持“兴商建市”,

在市场化大潮中抢占先机。例如,义乌率先破除“禁商”枷锁,为民营经济营造宽松空间;再如,因时因势调整政策,从集贸放开到专业市场培育,再到国际贸易综合改革,持续为市场注入制度确定性。正是这种“有为而不扰”的治理,使草根商业迅速蜕变为全球化小商品市场。第三张王牌,是对小商品赛道的专注与坚持。不同于普遍追求资本密集型产业的

沿海城市,自我国市场化经济萌芽期,义乌就将“小商品”作为差异化突破口,凭借低门槛又与市场需求高度契合的特性,实现了“以小博大”。今天已然构建起从生产、采购到分销的完整生态,逐步塑造出“买全球、卖全球”的市场格局。

本文来自知之小站

报告已上传百度网盘群,限时15元即可入群及获得1年期更新

(如无法加入或其他事宜可联系zzxz_88@163.com)