中国精神卫生疾病诊疗行业涵盖多种精神障碍类

型,随着诊断标准的逐步规范化与科学化,治疗方案呈现多元化发展趋势,目前已形成系统化的诊疗体系。

当前在社会认知层面,精神卫生疾病仍面临一定程度的偏见态度,多数患者在工作生活中因患病经历污名化遭遇。这种污名化不仅影响患者的心理健康,也制约其社会功能的恢复和生活质量的提升。社会包容度的不足使患者在就业、教育和社交等方面面临障碍,社会支持系统尚不完善,亟需通过持续的公众教育、政策引导和社区支持加以改善。

为优化精神卫生疾病诊疗环境,改善患者管理体系,国家、企业及专业机构聚力献策,为抹去精神卫生疾病污名化做出举措。政策层面,国家持续强化精神卫生领域支持,推动医疗资源均衡配置,促进诊疗服务的普及与质量提升。经济与社会因素驱动公众对精神健康的关注不断增强,技术创新则成为推动行业发展的核心动力。传统中医理论与脑电信号转化、人工智能等新兴技术正逐步融入临床实践,彰显出精神卫生诊疗市场的广阔发展前景与创新活力。

面向未来,需聚焦技术标准化、伦理规范及多学科融合,破解诊疗瓶颈,以支撑行业的规模化和高质量发展。预计随着政策完善与技术进步,中国精神卫生诊疗行业将在中长期内实现快速增长,成为健康产业的重要增长极。

■公众对心理健康问题的认知逐渐提升,但整体

理解仍处于初级阶段,存在较大信息缺口

当前中国心理健康知识的普及尚未形成系统性教育和传播机制,导致居民对疾病成因与治疗途径的认识有限,影响其主动寻求专业帮助的意愿和行为模式。提升认知水平需依托政策支持与社会资源整合,推动心理健康教育向全社会覆盖。

■心理健康污名化在社会层面依然普遍存在,

成为阻碍心理服务接受的重要障碍

污名化根植于传统文化观念和社会偏见,影响群体心理健康资源的合理利用与政策落实,进而制约心理健康服务体系的优化和发展。消除污名化需从制度建设、舆论引导及文化变革多维度协同推进。

■在政策完善、经济增长、社会关注和技术进

步多重因素交织推动下,中国精神卫生诊疗领域呈现良性发展态势

国家不断健全心理健康相关法规和服务体系,强化保障机制,为行业发展奠定坚实基础,与此同时,健康产业的持续投资促进服务能力的显著提升,满足了日益增长的市场需求。社会公众对心理健康的关注度持续上升,进一步扩大了服务需求的广度和深度。技术层面,数字化转型和人工智能技术的应用极大丰富了服务手段,实现了心理健康服务的精准化和个性化,推动行业创新不断深化。多维因素的融合共同塑造了心理健康领域持续向好的发展格局。

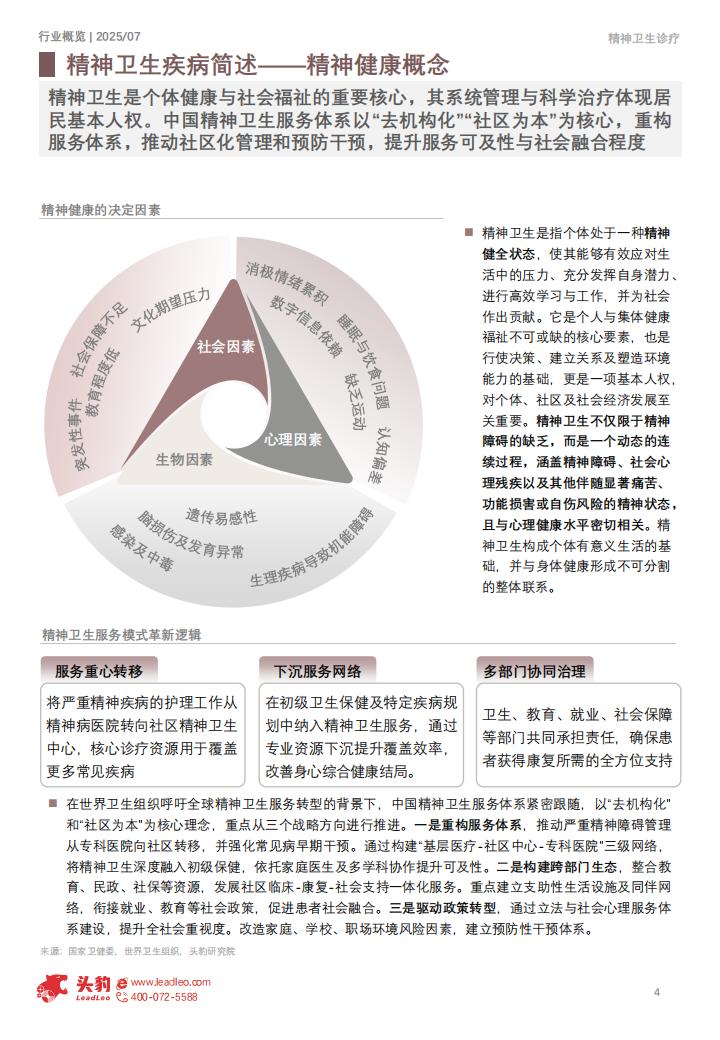

精神卫生是指个体处于一种精神健全状态,使其能够有效应对生活中的压力、充分发挥自身潜力、进行高效学习与工作,并为社会作出贡献。它是个人与集体健康福祉不可或缺的核心要素,也是行使决策、建立关系及塑造环境能力的基础,更是一项基本人权,对个体、社区及社会经济发展至关重要。精神卫生不仅限于精神障碍的缺乏,而是一个动态的连续过程,涵盖精神障碍、社会心理残疾以及其他伴随显著痛苦、功能损害或自伤风险的精神状态,且与心理健康水平密切相关。精神卫生构成个体有意义生活的基础,并与身体健康形成不可分割的整体联系。

本文来自知之小站

报告已上传百度网盘群,限时15元即可入群及获得1年期更新

(如无法加入或其他事宜可联系zzxz_88@163.com)