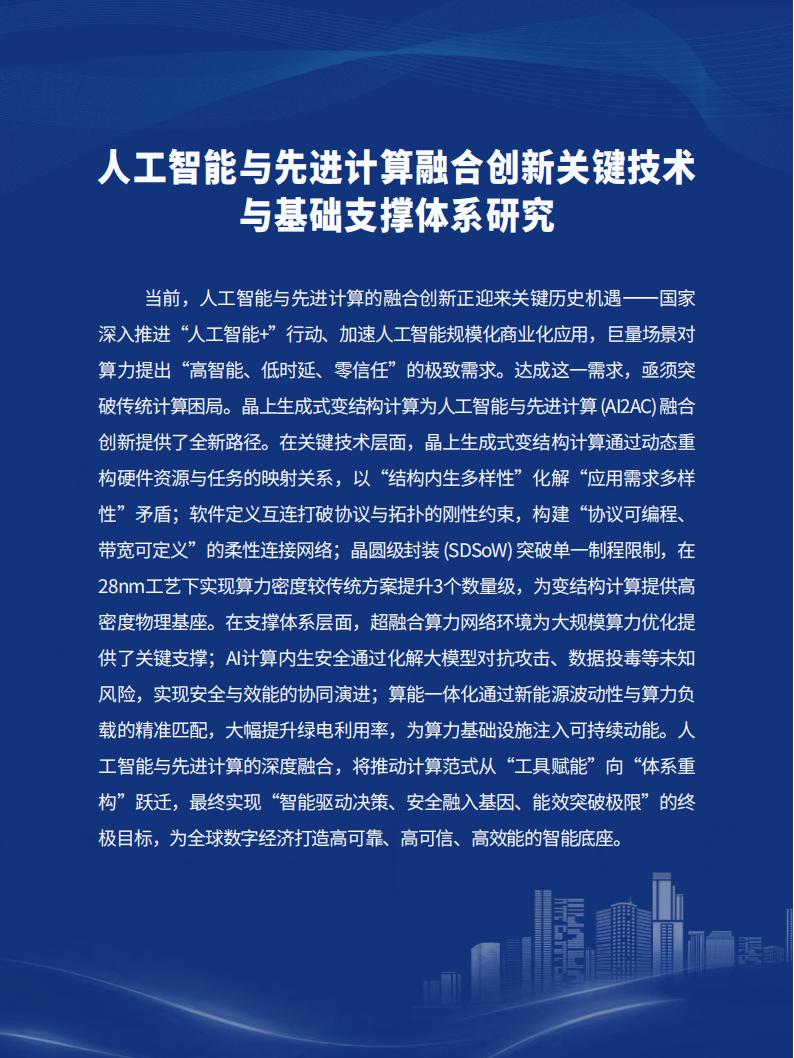

人工智能与先进计算融合创新关键技术与基础支撑体系研究

当前,人工智能与先进计算的融合创新正迎来关键历史机遇—国家深入推进“人工智能+”行动、加速人工智能规模化商业化应用,巨量场景对算力提出“高智能、低时延、零信任”的极致需求。达成这一需求,亟须突破传统计算困局。晶上生成式变结构计算为人工智能与先进计算(AI2AC)融合创新提供了全新路径。在关键技术层面,晶上生成式变结构计算通过动态重构硬件资源与任务的映射关系,以“结构内生多样性”化解“应用需求多样性”矛盾;软件定义互连打破协议与拓扑的刚性约束,构建“协议可编程、带宽可定义”的柔性连接网络;晶圆级封装(SDSoW)突破单一制程限制,在28nm工艺下实现算力密度较传统方案提升3个数量级,为变结构计算提供高密度物理基座。在支撑体系层面,超融合算力网络环境为大规模算力优化提供了关键支撑;Al计算内生安全通过化解大模型对抗攻击、数据投毒等未知风险,实现安全与效能的协同演进;算能一体化通过新能源波动性与算力负载的精准匹配,大幅提升绿电利用率,为算力基础设施注入可持续动能。人工智能与先进计算的深度融合,将推动计算范式从“工具赋能”向“体系重构”跃迁,最终实现“智能驱动决策、安全融入基因、能效突破极限”的终极目标,为全球数字经济打造高可靠、高可信、高效能的智能底座。

近年来,人工智能推动领域专用计算体系结构迅速发展。受应用任务变化、制程工艺进步及设计思想演进等因素推动,计算系统设计不断发展,但现有体系架构如通用计算、专用集成电路、异构计算和可重构计算等均存在一定缺陷。为解决这些问题,通过动态重构硬件资源与计算任务的映射关系,以“结构内生多样性”应对“应用变化多样性”,推动计算系统从“固定架构适配任务”向“动态架构响应需求”转型,实现硬件资源与计算需求的实时适配,进而支撑大规模智能计算,实现智能、高效、绿色和经济的生成式变结构计算系统。

1.1生成式变结构计算的架构设计

1.1.1理论模型

计算架构的固定性无法满足不同场景下的多样化需求,导致在性能、效能和灵活性上无法同时达到最佳。如图1所示,优化一个或两个方面通常难以兼顾第三个方面,而设计一个全面优秀的计算架构极其复杂,本文称之为“EPF困境”。计算系统无论是采用虚拟化方案还是众核方案,都无法解决多样性的算力需求。要打破EPF困境,必须超越现有架构,寻找新的计算范式。这是推动计算技术持续发展的关键。

任何单一的计算体系架构在EPF三维都无法在应用场景多样化条件下实现优化能力。在问题的原有维度上无法求解时,生成式变结构计算通过增加时间维度进行求解,即在EPFT四维上实现先进计算系统的优化

对软硬件资源的元素化抽象处理是构建高效、灵活计算体系结构的关键。通过动态定义方式,如编排、调度等,在EPFT四维创建多样化不完全交集。这些交集在计算体系结构全生命周期中,通过动态调整和优化,形成EPF完备交集。计算体系结构的创建和演进过程,实质是元素化资源的可编程构建或释放回收过程,涉及资源动态分配管理及计算任务的高效响应处理。

在EPFT四维的“微分”时段,若能一体化展现多种任务的最优计算体系结构,那么在“积分”区间,我们就能等效地获得EPF完备交集。系统在极短时间间隔上迅速适应,优化计算资源分配,满足不同任务需求。生成式变结构计算需支持多种体系结构共存及多样化应用场景的演进,要求计算体系结构具有高度灵活性和可扩展性。这样,我们能构建出高效且可持续的计算生态系统,为未来信息技术应用打下坚实基础。

生成式变结构计算的关键是软硬件资源向确定性任务映射的共享表达方式。如图2所示,在EPFT时空上实现EPF完备交集时,不同的计算体系结构应具有不同的软硬件资源映射方式,将计算资源元素化表达为如公式(1)所示。

1)

其中,t为时间,N为计算体系结构序号,s为在计算体系结构时的任务序号,A,B,C为不同类型的计算资源。在EPFT四维,不同时段计算体系结构所需计算资源的类型、数量、形态会根据系统服务质量评估结果发生动态变化,计算资源的“聚合”方式也应随之动态改变,引起资源的重构。记t时刻重构方法为L,服务质量的评估方法为S°,则从时刻,到时刻t,重构方法动态变化函数如公式(2)和公式(3)所示。

本文来自知之小站

报告已上传百度网盘群,限时15元即可入群及获得1年期更新

(如无法加入或其他事宜可联系zzxz_88@163.com)